基础知识

定义

通过电子技术采集图像,并经软件技术处理后,能实现图像缩放并能提高或改善视力或视野受损的患者进行阅读、书写及从事其他需要眼手精确配合进行操作的工具或活动的仪器、装置或设备。

组成

主要部件为采集图像的摄像头,处理图像的软件系统、图像输出的显示屏及功能控制等模块。

工作原理

通过摄像头拍摄纸质印刷文本,即采集图像,然后经软件技术处理图像,再输出到屏幕上,通过操作可将影像放大至几倍、几十倍乃至上百倍,其放大原理是一种投射放大或线性放大。

特点

(1)采用线性放大作用;

(2)有图像缩放、颜色设置、亮度调节及对比度增强功能;

(3)图像放大倍数档多,实现分档变倍;

(4)阅读引导线、阅读窗及图像冻结功能;

(5)设置字体的前景色和背景色;

(6)可选配阅读滑动台,并确保阅读时的匀速性,不易串行。

分类

根据外观形式可分为:

1)手持型(口袋型)电子助视器或电脑助视器;

2)桌上型(台式)电子助视器或电脑助视器;

3)一体或分体电脑助视器;

4)眼镜型电子或电脑助视器;

5)鼠标型电子或电脑助视器;

根据功能分为:

1)智能型电子或电脑助视器;

2)近用型电子或电脑助视器;

3)远用型电子或电脑助视器;

4)远近两用型电子或电脑助视器;

常见分类

手持式(口袋型)电子或电脑助视器

显示屏幕大小常见的有3.5寸,4.3寸,5寸,7寸和8寸,不同屏幕大小的放大倍数不同,但通常放大倍数可从2倍到35倍之间无级缩放;至少有几种字体的前景色和背景色组合模式,确保较高对比和较好舒适度的阅读效果;除了看近功能,有的还有看远的功能。其它辅助功能还有图像冻结、图像保存和手电筒功能。放在衣服口袋里即可出行,携带方便,简单操作,随时随地用它来阅读商店的标签、通知、账单、菜单和杂志等纸质材料,也可用它填写表格。尤其8寸电子助视器,远可以看黑板和公交站牌,近可以看书学习。

由一体式液晶显示屏和高像素彩色电脑摄像头组成,利用图像放大处理软件对原始图像进行放大处理。通过多功能鼠标操作,放大倍率2X-80X,手动调焦,具有图像保存及休息提示等功能。也可与普通的电视机连接,操作简单,使用方便。

高清触摸平板电脑,屏幕尺寸不低于12英寸;无线看远摄像头,看远时的图像放大倍数不低于30倍;近用看书时,图像放大范围2X-40X;能朗读中文、英文的书刊、杂志、报纸及电子文件,从采集到朗读时间小于30秒。

既可以看近物也可以观远方。它的放大范围是2X-150X连续实时放大,具有拍照、保存、图片导出和查找及定位功能;色彩模式有黄字黑底、蓝字白底、白字黑底等12种以上颜色,并可从调色板中任意组合背景颜色和字体颜色;具有阅读引导线(标记线),引导视窗定位辅助功能,并能调节线或窗的位置和大小;具有横向和竖向分屏显示功能;具有休息提示功能,阅读一小时后,会播放音乐提示休息;具有图像冻结功能等。

该类助视器配有滑动台,阅读材料时确保匀速性不易串行,且舒适性高;自动聚焦式摄像系统采集图像快速准确;具有全彩色、白底黑字、黑字白底、黄字黑底、蓝字白底等多种颜色设置模式,增强对比度,确保舒适度,适用不同低视力者。放大范围为最大能设置到100倍,连续无级变倍或分档文字缩放自如;有阅读引导线和引导窗能引导阅读者逐行逐字阅读。低视力读者通过台式电子助视器阅读书写、实物演示及从事工作。

智能识别仪作为智能型电子助视器,主要由摄像系统、芯片处理器、触摸条控制系统、扬声器及其他部件组成,能够识别文本、识别人脸、识别商品或条形码,能够储存经常用到的产品至设备中,拍照即时知晓面前物品,能够识别时间、颜色、钞票。

维修保养

1、旋转镜头时要轻,以免损伤线路。

2、请不要将手指或他物伸进摄像机前的窗口内。

3、在校准图像(调清晰度)时,可以把图像先放大一定倍数后再调节。

4、如果在阅读中图像异常时,请检查线路是否有松动。

5、给电子类助视器产品消毒时,首先关闭设备电源,然后使用70%-75%的医用酒精对设备表面进行擦拭消毒,晾干后使用,每天1-2次即可。

6、不要让酒精喷到设备内部,以防引起电器短路,注意安全。

7、同样使用70%-75%的医用酒精对光学类助视器进行擦拭消毒,晾干后使用,每天1-2次即可。

8、不要用烈性的化学清洗剂或强洗涤剂清洗电子类和光学类助视器。

9、在疫情特殊时期,也可参照此维修保养方法。

艺术大师达芬奇曾说过:“眼睛是心灵的窗户”。人的信息获取80%来自视觉,可见视觉对人类的重要性。目前我国有1700多万视力障碍者(盲或低视力),相当于每80人中就有一个人有视力障碍。各种先天后天的原因使他们关上了心灵的窗户,而助视器则为他们打开了一扇了解世界的“门”。

助视器是指能提高视力障碍者视力的任何装置或设备,是重要的视力补偿或替代的器具。助视器分为视觉性助视器和非视觉性助视器(听觉补偿和触觉补偿)。今天小编就来讲一讲如何科学选用常见的视觉性助视器。

光学放大镜是常用的近用光学助视器,分为带光源和不带光源两种类型。按照使用方式分为手持式、镇纸式等。

手持光学放大镜:手持光学放大镜适用于放大近物,便于阅读报纸、杂志、标签,识别货币等。通过上下调节放大镜与阅读物的距离及使用者眼睛与放大镜的距离来寻找适合的放大倍数及最清晰的视物状态。优点是价格相对便宜,使用方便,适用于短时间使用及阅读细小的材料。缺点是需占用一只手,不适用于手部震颤者或上肢关节僵硬症状的使用者;放大视野较小,阅读速度慢。

镇纸式放大镜:由透明介质材料制作,多见于半球形。使用时,压贴在阅读物上,使用者寻找最清晰点进行阅读,适用于短时间精细阅读。优点是可以与标准阅读眼镜联合使用,使用简便,适用于不能手持放大镜的成人或儿童。缺点是阅读视野小,需平放贴于阅读材料表面,使用时需书架,以防止坐姿不良。

电子助视器是一种电子图文放大装置,是将所阅读的文字、图片等所观察的物品通过摄像镜头,将影像传到屏幕上并加以放大。利用它可以看书报,写信、画图、学生写作业等。包括手持式电子助视器和台式电子助视器。

手持电子助视器:可通过内嵌摄像头压贴阅读物传输至机体屏幕,使用者按键操作进行放大或缩小、改变颜色对比度等设置,改善阅读环境,提高阅读效率。大多数为近用,部分具有远用功能。优点是画面清晰,亮度、放大倍率可调节,可变化底色,改变阅读物的颜色对比度,适用范围较广,且方便携带。缺点是屏幕较小,阅读范围有限。

台式电子助视器:通过外置摄像头将阅读目标传输至显示器中,进行放大、缩小或改变颜色对比度等处理,提高阅读率,可用于视近物和视远物。优点包括放大倍数高,视野大,可有正常的阅读距离,颜色对比度及亮度可调。缺点是不能随身携带,价格相对较高。

阳光投射在校园里的梧桐树叶上,地上斑斑点点。

郑州市盲聋哑学校的特长生汇报演出开始了。14岁的盲人女孩王怡文矮矮胖胖,穿着粉色衣服,貌不惊人。但当她眨着眼睛在教室里唱起意大利咏叹调“Caro Mio Ben”(《我亲爱的》),那声音飞扬、回荡,瞬间有种让人心柔软,让世界复归平静的力量。

在以安静和无声为主要基调的纪录片《梧桐树》里,这组拍摄于2014年的镜头,是导演苏青自认为“最有心跳感”的一个。

《梧桐树》

在2010年到2016年的六年间,他和米娜用影像记录了这所盲聋学校几个孩子的成长与梦想,“寒子,青春期的她有无数的问题希望得到解答;张丹彤,从小学习豫剧,期待通过电视选秀节目获得关注;李聪,将改变社会现实的理想诉说给小乌龟听;王怡文,希望能被音乐学院录取,自导自演一场意大利歌剧……”

追踪了盲聋群体16年,相比以往展现困难和苦情叙事,这次苏青更想用镜头陪伴和关照这群乐观而又孤独的人。

一

苏青生于内蒙古,他的大哥是聋人。大哥三岁时高烧不退,父亲带他去医院打了几针链霉素,回来半年,听力逐渐丧失。

大哥比苏青大四五岁,苏青五六岁时,大哥经常骑车带他去聋哑学校玩耍。长期跟大哥在一起,苏青慢慢融入了聋人群体,也学会了手语,他成为家里唯一可以用手语与大哥正常沟通的人。

年幼的聋人由于失聪,语言发展受阻,常被当做“聋哑人”,但实际上聋人并不哑。

大哥虽然听不见,但他在家里什么都做,他不仅要做家务,还要照顾弟弟妹妹。苏青觉得哥哥与众不同,“他不靠语言,靠行动,靠感应。我们说半天不如他看你一眼。”

大哥长大后,有一天一言不发独自离开了家,与家人失去联系,四五年后,他又突然回家,还带回妻子和孩子。没人知道他离家的那几年里经历了什么,苏青很好奇,大哥告诉他,自己在外受了很多苦,最难的时候天天骑自行车驮着炉子去夜市烤肉串维持一家三口的生计。大学毕业后苏青去了重庆,与大哥之间的联络几乎没有了。大哥文字不通顺,不喜欢写信。

有一年回家,苏青发现大哥变老了,从前爱讲笑话的他表情深沉。“他说,‘你不在家,过年大家都在(自顾自)吃喝,没有人(跟我)交流。’”

2002年,苏青和米娜有了第一台DV,他们打算用这台小小的摄像机,拍摄聋人群体的故事。

他给一些聋人发短信,约见面,聊天,拍摄,但很多聋人不爱表达,说了几句就不说了。

苏青慢慢发现,聋人其实是个很大的群体,还会形成自己的独立圈子。在2010年第六次人口普查中,中国听力残疾有2054万人。

后来,经过一位聋人朋友推荐,苏青认识了郑州的聋人刘强。与其他聋人不同,刘强还残留部分听力,会手语,也会说话。他开着一家小小的打印店,喜欢写诗,朋友众多,他出门从不锁门,就为了方便上门来找他的聋人朋友直接进屋里等他。

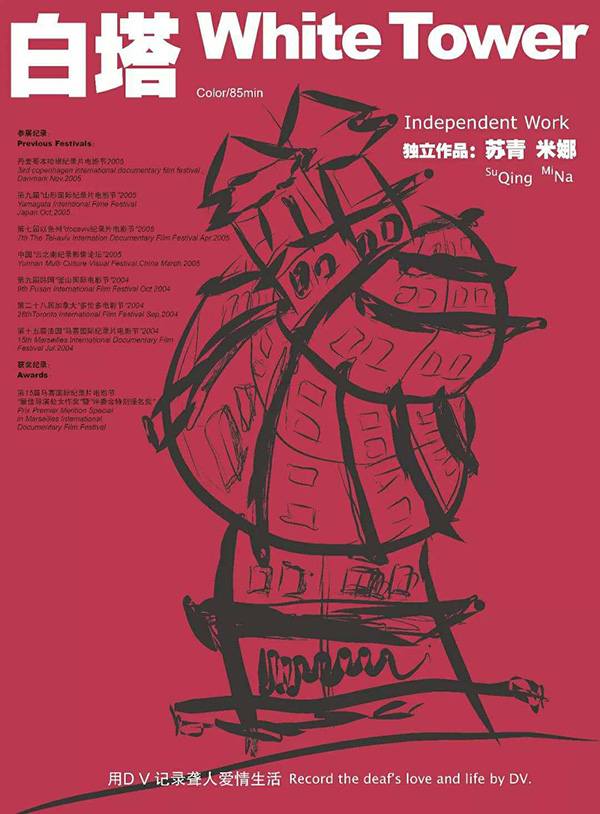

刘强离过两次婚,对方都是听人(注:与聋人相对,能听见的人叫“听人”或“健听人”),彼时他又跟一个聋人女孩陷入了热恋。苏青把刘强的爱情故事做成了纪录片《白塔》。

《白塔》

《白塔》中,刘强喜欢的女孩王丽非常活泼可爱,但对方的母亲嫌刘强穷,无法给女儿幸福,让她嫁给一个台湾人。王丽没有工作和收入来源,无法决定自己的命运,在父母面前没有话语权。那是20世纪初,刘强的工资不高,两人都靠父母的退休金生活,而台湾人的经济相对较好。王丽的三个聋人好朋友把刘强叫到家中一起商量,她们为刘强出谋划策,希望他可以主动向王母争取。

“她们在一起帮刘强出主意,但是她们回到自己家里,也没用权利主宰自己的生活,比如她们自己的婚姻。”苏青在那一刻很受触动。

刘强最终也没有跟王丽走到一起。不过,他倒是取得了事业上的成功,再次结婚生子。

二

拍摄《白塔》第一次使苏青认识到聋人世界的无助。

在法国放映的时候,一位外国老年观众认为苏青拍的聋人恋爱在西方人眼里属于很私密的个人空间,去拍摄是不道德的。

但苏青认为中国聋人的生存问题都没解决,还没到讨论隐私的程度。他希望拍摄这样的片子让别人了解这个群体,看见他们的生活。“他们太沉默了,以至于完全被误解、被忽视,被社会抛弃了。”

《白塔》之后,苏青和米娜开始拍摄第二部聋人纪录片《手语时代》,后者比前者更集中呈现了聋人群体面临的生存困局。

手语是一门语言,但是现实生活中,会手语的人很少,甚至很多聋人也不会手语。不仅如此,国内目前还未形成统一的手语语言。

一个上海的聋人告诉苏青,聋人寿命短,因为看病时难以准确描述病情,耽误治病。

这让苏青想到了大哥。拍摄《手语时代》期间,苏青想过拍摄大哥。2005年春节,家人都在聊天时,气氛显得融洽,苏青自然地把机器架在屋里,但大哥看到相机就不讲话了,也不兴奋了。“他问我,这干嘛啊?就这一句,我就不敢拍了。”苏青不知道该如何解释,他觉得自己不能用镜头对准大哥。

这是苏青与大哥的最后一次见面。几个月后,大哥突发心梗去世。苏青后来得知,大哥去看病,医生给他输液,输完后他感觉很不舒服,但因为沟通不便就没有与医生交涉,贻误了治疗。

而在婚姻上,很多聋人都认为聋人只能跟聋人在一起。刘凤恋是刘强家的邻居,她同时出现在《白塔》、《手语时代》、《梧桐树》这三部纪录片里。1950年出生的刘凤恋原本也是正常人,她7岁时发高烧,家人带她看病吃错药得了脑炎,就听不见了。

刘凤恋小时候经常受欺负,她骑自行车,院里小孩在后面拉着她的衣服喊:哑巴,哑巴。她因此不喜欢和听人打交道。她找男朋友时从没想过要找正常人,最后她的丈夫跟她一样是聋人。

不仅是生活受限,聋人就业也困难重重。

上世纪80年代前,国家曾专门设有社会福利厂,不以盈利为目的为聋人提供工作机会。但1985年左右,社会福利工厂在经济转型过程中,由行政化向市场化企业化转变,大量聋人肢残人因沟通不畅和工作效率不高而大量下岗。

如果一个聋人受过教育,那么他还有可能学些美术。但除非学到拔尖,否则进入社会毫无竞争力。

2008年,拍完《手语时代》后,苏青和米娜决定主动给盲人提供工作机会。他俩在北京宋庄开了一家餐厅,请聋人朋友来工作。宋庄有很多艺术家,最初客人不知道服务员是听障者,喊他们时没有反应,还以为他们故意沉默,在搞行为艺术。

餐馆刚开张的两年,苏青带着聋人朋友一起工作,中断了拍摄。直到2010年,他曾拍摄过的三个聋人女孩来北京看他。

三

2010年,苏青曾问仍在读书的这三个女孩长大后想做什么,她们说想开公司,赚钱环球旅行。事实上,女孩们毕业后找工作极其困难,便结成团伙在地铁卖小玩偶。

苏青开始对一个聋人孩子的成长过程感到好奇。于是他背上相机就去了郑州市盲聋哑学校。这是郑州市区内唯一一所集盲、聋两类残疾青少年儿童学前康复教育、义务教育、普通高中教育、职业教育为一体的特殊教育学校,共有300多名学生,刘强就曾毕业于此。

苏青想用几年的时光去陪一群孩子,分享他们成长的喜悦和阵痛。他隔段时间去一趟学校,一待就是半个月。

刚拍摄没多久,他便遇到了寒子。寒子睁着一双对世界充满好奇的黑眼睛,十分迷人。但苏青发现,寒子上课时几乎不听讲,总是懒懒地趴在桌上。

苏青从老师那知道,寒子是视听双重障碍。她听不了课,老师也无法帮她。寒子小时候由于药物导致盲聋,父母把她放在学校,很少来看她,她有个妹妹是正常人,家人像是放弃了她,把主要的精力投入到培养妹妹上。

王怡文的妈妈则从未对失明的女儿放弃希望。

王怡文小时候因为氧气中毒而失明,她妈妈为此跟医院打了12年官司。王怡文8岁进入郑州市盲聋哑学校,但她的妈妈王伟发现学校里学不到东西,就自己请老师教她。

她3岁半进入一家培训机构跟正常孩子一起学习英语,多次参加比赛得奖。由于王怡文从小在表扬中长大,在就读盲聋学校前,她甚至不知道失明是不正常的。

王伟一直思考女儿长大后可以做什么。她一开始和所有的盲人家长想的一样,以为王怡文只能做盲人按摩,因此她开始研究如何培养她成为一名顶级按摩师。但王怡文四岁时在玩具电子琴上给她弹《魂断蓝桥》和《阿依达》,她被女儿的琴声惊到,以为女儿对音乐有悟性。那时他们买不起钢琴,王伟便带着女儿去郑州的琴行一个个试弹。

有一天,王怡文在一个琴行弹琴唱歌时,被琴行的老板听到了,认为王怡文有音乐天赋,便建议王伟培养女儿往音乐的方向发展。

这以后,王伟开始有意识地培养王怡文,她还为女儿报名参加一些大大小小的音乐比赛,女儿在台上表演时,王伟站在人群里偷偷观察评委的表情, “如果评委表情很惊讶,那就说明还可以,如果面无表情,那说明不行。”

四

盲聋的孩子跟普通孩子一样,怀着梦想走向生活,但苏青也发现,她们的梦想之路比一般人更艰难,更孤独。

王怡文2015年考上郑州一所艺术职业学校后,王伟发现学校里的孩子唱歌都不如女儿,就想带她考上海音乐学院。王伟很清楚,进是天堂,退是悬崖,王怡文只能进。

她们现在租住在上海朱家角,每周去上海音乐学院上两节课,除此之外,王怡文几乎从不出门。房间的墙壁上贴满了她的学习时间表。她每天早上6点起床,晚上11点睡觉。

去年王怡文已经报考过一次上海音乐学院,但是在通过第二次面试后,她因身高不够而被刷下来。她报考的是声乐演唱,上海音乐学院2018年招生简章里要求女生不得低于160厘米。

但专业成绩前三名者及少数民族声乐演唱专业考生,身高标准可适当放宽。

今年王怡文准备再冲刺一下专业考。王伟最担心的是,失明会成为她考大学的绊脚石。

她一直希望女儿长大可以独立生活。纪录片中,王伟带着王怡文到郑州的艺术学校报到时,他们到了宿舍,床在二层,她让王怡文独自摸索着铁架独自爬上去。

王怡文目前在上海有两位音乐老师,一位是教她声乐的老师黄萱。黄萱是上海音乐学院的老师,她评价王怡文“很有音乐天赋,嗓音条件也不错,语感、乐感都不错”,她认为王怡文的演唱是有竞争力的,但是要看学校能否破格录取,毕竟声歌系有全国各地的优秀学生。

王怡文的另一位老师是男中音歌唱家张峰,他是上海歌剧院独唱演员,目前在意大利做高级访问学者。张峰认为王怡文在艺术上有灵气,自发地热爱音乐,具有音乐天赋。对于她想报考上海音乐学院一事,张峰认为,从她的专业程度来看,问题不大。

7月,在上海朱家角的出租屋里见到17岁的王怡文时,她会熟练使用手机,会热情地招呼客人吃东西,邀请别人坐在她身边。她一边在钢琴上弹着自编的曲,一边仰着头描述每一段曲子背后的故事。她激动地脑袋左右摇晃,短发甩在她欢乐的面庞上。

其实盲聋孩子的世界大多是孤独的。王怡文也没有什么朋友,她家里有40多个娃娃,出租屋里就挂了十几个。在王怡文黑色的世界里,娃娃是拥有生命的。他们是她的乐队,想象力丰富的王怡文给每个娃娃取了名字,他们各有身份,拥有不同的性格。她每天都跟娃娃说话。

她最近聊得最多的是“哪吒”,她给哪吒取名她最喜欢的歌手名字“丹佛”,她每天晚上睡前都要跟“丹佛”用英文说“晚安”,她认为“丹佛”也会以“晚安”回应。

《梧桐树》的影片最后,王怡文在自己的琴声里,爬到郑州的钟楼上摸索着栏杆,似乎在寻找着什么。60多岁的聋人刘凤恋站在校园里的梧桐树下讲述着过去的故事,她在40多年前和同学们一起种下这些树,它们陪伴着一代又一代的孩子长大。

附:

王怡文的自述——《梦想,成就未来》

我小时候因为吸氧过量而永远的失去了光明。

人们经常说“上帝给你关上了一扇门,却给你打开另一扇窗”,这句话在我身上得到了印证。

当4岁的我用稚嫩的小手在玩具电子琴上给妈妈弹《魂断蓝桥》和《阿依达》时,妈妈惊讶之后就决定送我去学钢琴,学钢琴对我们家来说是一笔可观的支出。连年为我看病,家里经济已不堪重负,但妈妈还是克服了重重困难,让我6岁开始学钢琴。

刚学那会,我既好奇,又兴奋。学过钢琴的同学都知道,学基础时是相当枯燥的,更要命的是我看不见,无法看谱。我不仅要听谱记谱背谱,还得精确地弹出每一个音符。还有手型的正确把握,虽然老师很耐心地教,可是随着难度增加,我萌生了退意。就在这时,一个奇遇改变了我,那是我7岁时,我爸爸带我去珠江琴行买2张最便宜的演出票,遇见了珠江琴行的申经理,他不仅给我的票打了折,还推荐我去即将到来的郎朗音乐会上和郎朗四手连弹。

这像一剂强心针激发了我的钢琴梦想。以后每当我想偷懒,放弃时,妈妈就提醒我,“看看人家郎朗是咋吃苦的,再坚持一下吧。”

就这样,学钢琴的日子不停地在困难--坚持--动摇--再坚持中旋转流逝。已经拿到10级证书的我现在还在坚持着。

又有一个偶然的机会揭开了我声乐的梦想。

我上二年级时很幸运地被选中去合唱,也就是这次学校老师发现我嗓子特好,希望我妈妈找个专业声乐老师教我。10岁那年,在爱心人士的帮助下我举办了一场名为“心中有音乐,眼前就有光明”独唱音乐会。1个半小时,演唱15首歌,这不仅对我,即使对成年人也是一个巨大的挑战呀。感谢我的老师,我成功了。我想,音乐是人类通用的语言,在我看不见的日子里,我用心灵去感受音乐,用音乐去感受世界,音乐在给我带来欢乐的同时,我也要用歌声给大家带来快乐。

声乐老师很早就提醒我:“声乐学习到最后,比的不再是你的嗓子,而是你的感悟力,理解力,这就需要看你的文化底蕴了,绝大数的人都倒在了瓶颈口这,成了歌手中的芸芸众生。只有极少数人才能突破这个上限,成为精英中的一员。所以王怡文,你的文化课一定要抓紧啊。”

我4岁开始学习英语,这些年来,我坚持每天早上听英语。

2015年暑假,我开始了新概念二的学习,校区里的所有人对我很是好奇,“看不见怎么学?”

虽然我看不见,但我也绝不比别人差。老师一个星期教2课,我每次都背2篇,并且坚持给老师背,我认为这样有机会让老师纠正我的口语,还可以用最快的速度让老师注意我。我用高亢嘹亮的女高音嗓子把课文语调模仿得和录音机里一模一样,老师一下子就记住了我。

人们说,学音乐的人都是感性的人,感性的人数学都不好。我也没能逃出这个魔咒。这魔咒在我身上还被发扬光大。特别是进入初中,几何题让我做一次哭一次,因为我摸不出来。妈妈给我做模型,摸完实体再摸图形,稍微有点难度,我还是不会做题。几回交锋,妈妈的耐心终于耗尽,彻底崩溃,歇斯底里把我的书摔得满地都是,“不要再学了,你这个笨蛋,我受不了了!”

满腹委屈的我立刻以最快的速度逃到卫生间,那是我的避难所。等听到妈妈情绪平静了我才敢再出来,换课学习。妈妈看我这么努力,又后悔刚才骂我了,她又下功夫琢磨如何教会我的办法去了。

我学数学就像一只乌龟在爬行,虽然慢,但我依然在执着的追求着。其实追求梦想的过程就是一道解应用题的过程 ,当你有了目标,你就要努力去寻找已知条件,通过“因为”“所以”为答案铺路。去年,国家颁布了盲人也可以参加高考并提供高考试卷,我的目标立刻就锁定在高考上,人生能有几回搏。上帝既然赋予了我这超级好的嗓子,为啥不拼一把呢!数学是高考路上非常重要的必备条件,所以再难我都会坚持的。

学习音乐每天需要3到4个小时的时间,为了能学好文化课,我的时间表里没有寒暑假,就这样学文化课时间也远远低于大家。时间对我来说是宝贵的,即使这样,平时我还是会去参加一些公益活动,那是我最最快乐的时候。

我是一个在别人帮助下成长起来的孩子,我妈妈总是怕我变成了一个只知道得到,不懂得付出的人,妈妈总是这么说:“要想得到别人的帮助,就得先去帮助别人。”

我已经连续2年在郑开马拉松上演唱,为导盲犬做宣传,和志愿者走进养老院,走进孤儿院。我还去过监狱,为公益活动拍过微电影。

不过,那都是别人组织的。受志愿者的影响,我也想干点自己的公益活动。我发现妈妈经常找朋友要单位剩下的宣传画,因为我们家的盲文纸不够用。

举个例子吧,新概念二总共96课,每课4页。我妈妈需要把它做成盲文我才能和正常孩子坐在一起学习。做盲文,每课基本上用20张盲文纸,96课就要用1920张纸,每张纸0.2元,共计384元,还不包括妈妈近400个小时的做书时间。正常人的书仅是39元。再加上练习册,每天一考的试卷,我的作业用纸,这可是一笔不小的开支。

过去很多人给学校捐挂历当盲文代用纸,没有可以去学校要,现在挂历不流行了,学校也没有了,同学们的盲文纸也很紧张。

我就突发奇想,要是谁愿意为学校捐盲文代用纸,我可以开一场演唱会感谢他们。很快就有人赞助,让我去北京开演唱会。

我想,最痛苦的不是梦想破碎,而是不敢有梦。假如梦想是一朵花,让我们为她培土,浇灌,期盼她早日生根发芽;如果梦想是一个天使,让我们为她插上翅膀,看她在蓝天上自由地飞翔;人因梦想而伟大,而梦想成就了我精彩的未来!

来源:澎湃新闻