长江日报大武汉客户端3月25日讯(记者刘嘉)近日,在武汉市第一聋哑学校里,教师甘云山带领学生开展了一场别具意义的校园美化活动。他们在学校北门口旁的家长休息室集装箱外墙上,精心绘制上师生卡通形象,并书写“用爱托起孩子的明天”暖心标语;同时对足球场旁三个分别用作物业办公室、清洁工休息室和体育器材室的集装箱外立面进行了艺术创作。经过两天的协作努力,师生们将原本素白的大幅墙面转化为充满教育温度的校园景观,为特殊教育环境增添了人文关怀的亮色。

甘云山(黑衣)带着志愿服务队成员美化校园。

1981年,年仅9岁的甘云山,在家人的支持下,自己一个人来到了武汉市第一聋校求学。甘云山从小就对美术有着浓厚的兴趣,凭借着刻苦努力,甘云山考上了湖北广播电视大学,开始了工艺美术的学习。毕业后,甘云山回到武汉市第一聋校任教。他告诉记者:“我是一个聋哑人,我的儿子也先天失聪,所以更懂得残疾人的艰辛和痛苦。希望学生和当年的我一样,能在美术创作中找到目标和希望。”

甘云山(黑衣)带着志愿服务队成员美化校园。

和普通学校相比,聋哑学校的教学难度会增加很多。甘云山经常在下课后,继续为学生补习功课,指导学生学习美术知识。他录制了6节手语视频,帮助学生在课余时间巩固知识点。从教三十年,他将200多名聋哑学生送进大学,帮助他们成为自食其力的人,感受外面更美好的世界。

甘云山不仅教授知识,还是这群聋哑学生的“爱心爸爸”。曾经有学生上学期间经常逃课外出上网,他的妈妈为了陪读,从外地来到武汉,在学校附近擦皮鞋。甘云山了解情况后,将孩子接到自己家里无偿辅导。半年时间里,这位同学端正了学习态度,也开始发奋学习。后来,他的高考成绩达到了天津理工大学和长春大学两所大学的录取线。

在第九届武汉市道德模范评选中,甘云山荣获“敬业奉献模范”称号。2023年12月,他牵头组建“甘云山志愿服务队”,组织起学校教师、学生及社会志愿者等30余人投身公益事业。团队利用课余时间开展校园环境美化工程,完成集装箱彩绘、墙面艺术创作、地面游戏图案绘制、停车网格线规划等项目,将个人奉献精神转化为集体公益力量。硚口区委社会工作部为服务队授予了蓝白相间的专属队旗。甘云山表示,未来,团队计划增设校园手语文化墙,进一步丰富无障碍环境建设。

课间操,听障学生在玩耍打闹(2月23日摄)。新华社记者 魏培全 摄

当生命的“耳机”被关闭,他们如何被重新“点亮”?

在福建莆田市特殊教育学校,有一群听障孩子,正在爱的鼓励下,尝试着活出自己的精彩人生。

更值得欣喜的是,随着医学和社会福利事业的发展,如今的听障学生正在逐渐“消失”。

漫长的“点亮”过程

走进莆田市特殊教育学校的校园,远远地就能听到听障部的教室中传来“咿咿呀呀”的读书声。

这是一堂小学语文课,学习的是李白的《静夜思》。在外人听来,听障学生们发出的声音单调、毫无意义,但与孩子们朝夕相处的老师却可以从中觉察出学生们细微的进步。哪怕孩子们在发音中分清了两个声母的区别,都会立即得到老师一个热情的“大拇指”——这是师生交流中最常见的一个手势,表示“很好”。

蔡黎萍老师已经在特教岗位上工作了近30年,送走了20多茬毕业生。她告诉记者:“和听力正常的孩子相比,听障儿童少了一种和世界对话的工具,需要更多的爱,才能点亮他们。”

在莆田市特教学校课堂上,对听障的孩子们,有一条“不成文的规定”:在使用手语时,孩子们依然要在课堂上发声,回答老师提出的问题。

“我们不希望学生只学会手语。他们熟练使用手语以后,就容易习惯手语交流,那样会失去很多感知这个美好世界的机会,把自己封闭在一个狭小的‘听障’圈子里。虽然孩子们开始朗读课文的发音并不准确,但是作为老师,鼓励他们大胆发声,是帮助他们迈出人生中的重要一步。”蔡黎萍说。

付出总有回报。孩子们在老师的反复鼓励下,从刚入学时只能羞涩地发出“嗯嗯啊啊”的声音,到毕业时大部人可以大方地边打手语边用简单语言和正常人交流。就这样,他们走出自卑的阴影,让人生拥有更多可能性。

小仙(化名)是一名小学二年级的听障学生,单看外表是个阳光向上的女孩,她喜欢跳舞,每次在律动教室,总是站在第一排,认真地瞪大了眼睛学习老师的舞姿。看到老师经过,小仙也会礼貌地大声喊出“老师好”。

然而,对于听障部的20多名教师来说,看到小仙这样的孩子天真烂漫的笑脸,心底总有一股说不出的沉重。

“一方面,作为听障学生的老师,一旦选择了这份职业,就要做好很难拥有其他教师一样的成就感的准备。每次开会,当其他学校的老师在讨论自己的教研成果和优秀学生代表时,我总是想到我们的学生。由于听力和表达能力的不完整,他们在很多方面的成长进步,都比听力正常孩子慢不少,也更难顺利地融入社会。作为教师,我们最大的期望就是他们能够拥有一个尽量更好的人生。”莆田特殊教育学校校长吴劲松说。

另一方面,老师们心里十分清楚,听障学生们还小,他们自己并不完全清楚命运给他们开了个多么残酷的玩笑。进入社会后,很多职业的大门不会向他们敞开,在未来的人生中,这些孩子也会遇到更多的坎坷。作为教师,只能把这种情绪藏在心底,把阳光的一面带给孩子们。

然而,这些孩子从未被放弃。如何鼓励孩子们正视自己,接纳自己,积极阳光地走好自己的人生道路,成了教学研讨会上老师们最爱讨论的话题。

“在特殊教育学校里,听障学生们和正常的孩子一样,享受着接受平等教育的权利。社会对特殊群体格外关心,格外关注。政府在对听障学生每年的生均公用经费的拨款是正常学生的10倍。对寄宿、寄午学生伙食补助,每个月还有一定金额的交通补贴。”吴劲松说。

活出自己的精彩

在莆田特殊教育学校,听障孩子们正在爱的教育下,越来越活出自己的精彩篇章。

老师们对一个叫庄志宇的学生印象特别深刻。

庄志宇的家境并不算好,家离学校也远,所以从小学一年级便开始寄宿。从小他就显得“文静”,当同学们在玩时,他总是静静地在教室的角落里看书画画。

上高中后,大部分同学准备参加专门针对听障学生的高考,对他们来说,考上大专就是一个“天大”的梦想。有一天,庄志宇用手语告诉老师,他要考本科,而且要考西安美术学院。老师耐心地向他解释西安美术学院的招生要求,分析了考试的种种困难。特别是个别考试课程学校没有开设,需要自学。

一次次的劝说,并没有让庄志宇放弃。每一次他都坚定回答,他一定要考本科,考西安美术学院。为了实现这个梦想,教室的灯比以前更迟熄灭了,早上很早,就可以在校园看到这位低头看书的少年。

笔记、试卷、素描、油画草稿一天天变厚,一天天变高,临近高考时,它们堆起来已经和课桌一样高了。最后庄志宇以扎实的专业基本功和文化课成绩通过西安美术学院的招考,被工艺美术专业录取,成了学弟学妹们的榜样。

今年有好几个学生找到吴劲松:“校长,我也要努力,学专业知识,考上好学校。”

在莆田市涵江区美术家协会主席邓伯元的工作室,有一位特殊的画师——听障学生吴俊青。因为对听障群体不了解,又不会手语,一开始邓伯元不想破格招收聋哑人当画师,但是每年春节这个学生都主动登门拜师,前两年邓伯元以各种理由推脱,到了第三年经不住“软磨硬泡”勉强答应,让吴俊青来画室跟班学习一两个月。

没过多久,邓伯元发现自己“小看”了吴俊青。虽然听力和表达受限,但吴俊青身上有一股愿意吃苦的劲儿,认准了一件事后,就铆足了劲做好。“他每天最早来画室打扫卫生,什么脏活累活都抢着干,最难能可贵的是,其他人觉得繁琐无聊的工笔画,俊青反而具备独特的优势。他能够摒弃一切杂念,在画室沉下心一泡就是一天,无论是造型还是线条都一丝不苟。”邓伯元说,经过一年多的学习,吴俊青的绘画水平突飞猛进,作品已在省级美术比赛中多次获奖。

同样让老师们自豪的,还有1979年出生的陈志慧。毕业后,陈志慧学习美容美发,开了一家理发店,因为手艺好,价格合理,店里客人常常爆满。

近年来,学校为孩子们开设了绘画、烘焙、美容等多门职业课程,陈志慧多次应邀回校教授学弟学妹们美容美发等技能。

“只要孩子们想学,作为教师,我们都会倾力去教。我们坚信,这些课程是一把把‘钥匙’,能够帮助听障孩子们打开未来人生的更多可能。哪怕只是学到了‘皮毛’,也许在走入社会后,就能经过自己的持续学习,完全掌握这一项职业技能。”美术教师余泽芹说。

为了树立学生们的自信,每周美容课程都有一批特殊的“忠实顾客”,教师们会主动来当学生们的“实验品”。有一次,有位老师看到一位学生因为肢体残疾,手指力量不够,手艺不好,没有“顾客”,便主动坐在了他的面前,打了个手语:“就你来给我理个发。”理好头发后,老师又及时给了他一个热情的“大拇指”:“很好!”

而烘焙课堂上,每当学生们亲手制作的一炉蛋糕完成,任课老师便将“作业”发到微信群中。学校教师们在群里“接龙”,纷纷买下蛋糕,作为对孩子们的鼓励。

“所有的一切,都是为了让孩子们树立信心,相信自己一定能行,让他们以后能走好人生的路。”吴劲松说。

“没想到今年招不到新生”

去年9月招生时,学校没有学生报名。通过微信宣传,给相关学校校长们打了一通电话后,老师们发现了一个不得不面对的事实:几十年来,学校第一次招不到适龄阶段的听障学生了。

回想10多年前招生,校门囗常常排起长队。因为名额有限,学校不得不从报名学生中挑选出一部分入学,不少聋哑学生因此没有机会接受教育。如今,随着国家的发展,对残疾事业的保障力度越来越大,对残疾人越来越关爱,听障儿童的数量正在逐年下降。

“没想到今年招不到新生。”在校工作30多年的一位老师感叹。

莆市残联康复科科长黄卫国告诉记者:“过去常说‘十聋九哑’,指的是如果没有进行人工干预,聋和哑往往是相伴的。新生儿一旦不幸有先天性的聋,错过了6周岁前语言发育的最佳‘窗口期’,即便进行人工耳蜗植入,他们也很难再学会开口说话。而如果在新生儿人群中进行全面的听力筛查,及时为无法听见声音的孩子们植入人工耳蜗,他们中的多数人就可以顺利建立和这个世界的联系,这就是如今的‘十聋九不哑’。”

记者了解到,人工耳蜗植入的手术和后期康复费用加起来不低于20万元,这对于经济条件不好的家庭来说,是难以承受之重。在免费人工耳蜗植入普及前,一些孩子很遗憾地错过了0-6周岁的“窗口期”,导致他们无法融入正常校园,而转入了特教学校。

事实上,为了实现“十聋九不哑”,近年来国家和各地投入了不少财力。黄卫国说,近年来莆田市对符合条件的0-17岁听力残疾康复训练补助应补尽补,有效提升残疾儿童生活自理能力。对于符合免费人工耳蜗植入的儿童,多年前就已经实现“申请即可植入”。在后续的康复训练下,大部分孩子不仅听见了声音,也都学会了开口说话,他们人生从此改变了。

对于莆田市特殊教育学校而言,随着听障班的学生越来越少,听障部的老师们也面临着一个新的课题:转行去教其他类型的残疾孩子。

蔡黎萍就是其中的一位教师。这几年,随着自闭症孩子数量增加,自闭症学生比例也在逐渐上升。她和同事们也正在积极学习自闭症儿童的教育新课题。“作为特教老师,永远有学不完的东西。我们也希望有更多人能够看见这群孩子,关爱这群孩子,让这群孩子能够感受到社会的温暖。”

虽然这种转型对习惯了听障教学的老师们来说并不容易,但是身为校长,吴劲松认为:“即使我们失业了,需要重新出发,但是看到越来越多的孩子,不用学手语,可以和正常学生一样享受精彩人生,我们一样感到自豪。”

来源:澎湃新闻·澎湃号·政务

新闻周刊丨“无名氏”,遇大爱!聋哑人晚上出车祸,青岛手语老师领衔,上演爱心接力

他,不知道自己来自何方

遭遇一场车祸,如今——

他,想为自己找回“身份”

有谁认识他、了解他的过去?

希望您能提供关于他的信息

撰稿/摄影 半岛全媒体首席记者 高芳

生活在无声的世界里,不知来自何处亲人在何方,漂泊青岛打零工为生的他突然遭遇车祸,医院病床上的身份被标注为“无名氏”……谁能来帮帮他?

车祸发生后的近20天里,从交警部门多方协调,到医院医护人员悉心照料,再到救助站的妥善安置,众多爱心人士对他伸出援手;358名大学生,在短短一天内捐款3544元,为他点燃了星星烛火,火光照亮黑暗,有个声音坚定地告诉他:“你没有亲人,我们做你的朋友。”

一场爱心接力汇聚成无形的力量,让这个在生死线上走过一遭的聋哑汉子重新振作起来。如今,他有一个心愿:找到家人,做一个有“身份”的人。

他,只有一个名字

病房墙上挂着的一块白板上,清楚地标注着“23床无名氏”,同时,每天的输液量、口服药剂量、排尿量、大便次数、体温等,都记录得清清楚楚……

11月18日下午,刚上完手语课的王建民匆匆赶往位于岛城西部老城区的一家三甲医院,推开急诊重症监护室的大门,拐进一间病房,见到了病床上躺着的一个病人“无名氏”,也是一名听障人士。

彼时,“无名氏”的面前摆着一张小饭桌,桌子上放着两个菜,西红柿炒蛋和炒豆角,还有一碗小米粥和一个馒头。正在吃饭的他看见王建民走进来,眼睛一下子就亮了,放下筷子,随即用手语同王建民比画着交流起来。

“住得习不习惯?”王建民问。

“住得很好,医院给我安排了单间病房。”他比画道。

王建民又关心地询问平时怎么吃饭,他回应:每天有医护人员来送,早饭7点左右,中饭11点左右,晚饭是4点半。“很好吃。”指着自己面前的饭菜,“无名氏”比画道。

王建民在病房内与王富强进行手语交流。

是什么原因让这个聋哑人住进了重症监护室?为什么他的个人信息被标注为“无名氏”?说起这一切的开始,还得把时间拨回大约20天之前——

“请问是王老师吗?有一个聋哑人出车祸在医院,可以请您帮我们沟通一下吗?”11月1日那天,王建民突然接到了市南交警部门请求协助的电话。作为手语老师,又是常年服务听障人士的公益人,王建民二话没说就答应下来。

晚上7点多,市南交警把王建民接到了医院。

在王建民到达医院前,交警和医护人员正围着眼前的“无名氏”发愁——没有个人身份信息证明,无法沟通交流,怎么展开手术救治?

“我认识他多年了,他不但是聋哑人,还没有身份证、没有能联系的亲人,年纪应该是40岁出头。大家只知道一个名字,都叫他王富强,平时就打些零工养活自己。”走进急诊室的王建民一眼便认出了躺在病床上的“无名氏”,心里不由得咯噔一下。

王建民从交警那里得知,原来,头一天晚上,王富强和工友在回家的路上遭遇车祸,因为坐在摩托车后座,王富强被甩出后导致受伤骨折。随后,他被市南交警送到医院急诊,但因为是聋哑人,不管是交警还是医护人员,都与他本人沟通不了。经多方打听后,市南交警部门找到王建民来帮忙。

当时,王富强脸色苍白,因为腿部骨折,疼得不能动弹,只能用点头和摇头回应王建民的问题。

王建民问:“疼吗?”他点点头。王建民又说,“我把手术风险通知单的内容‘读’给你听。”他又点了点头。

“无名氏”王富强得到了医护人员的悉心照顾。

花了五六分钟的时间,王建民把手术风险通知单的内容一条条和王富强解释清楚。随后,王富强在落款处,用很慢的笔速,歪歪扭扭地签下了自己的名字。

“应该是没上过几年学,基本是文盲,他会写的字并不多。”王建民叹息道。

消除了交流的障碍,在众人的救助下,王富强顺利接受了手术,并转入ICU病房治疗。

时间一晃,半个多月过去,再次来到病房,王建民看着眼前的王富强,问道:“伤恢复得怎么样了?”又指了指墙角放着的轮椅和拐杖,“大学生们给你捐款买的,等你去了救助站就可以慢慢恢复走路了。”

王富强表示伤处已经不疼了,紧接着高兴地比画道:“谢谢大家!”

环顾四周,王建民脸上露出了欣慰的笑,他是替王富强高兴,原本一直担心这个聋哑人没有亲人陪在身边,一个人住院会有很多不便,现在发现,这些担心都是多余的,医护人员把王富强照顾得很周到。

两人正交流着,一名护士进入病房,给王富强面前的杯子里添了热水。

我们愿做他的朋友

11月4日下午,窗外下着小雨,在仙游路社区办事处的一间教室里,王建民正在给大学生上公益手语课。

站在教室前方的王建民竖起拇指比画道:“这是一个‘好’。”紧接着,他又将双手的拇指竖起并在一起——“这就是‘朋友’。”

说到这里,或许是眼前又浮现出了病床上王富强的样子,王建民有感而发地说:“前几天,一位聋哑人,他没有朋友也没有亲人,出车祸住院了……”

坐在下面的大学生志愿者们听王建民说到这里一顿,不禁七嘴八舌地抢着问:“王老师,怎么回事?”“王老师,我们能帮他做点什么吗?”……

没想到大家都这样热心,于是,王建民把王富强无依无靠又遭遇车祸的情况讲了出来。

在王建民的公益手语课堂上,大学生们为王富强组织现场募捐。

“我们可以给他捐款吗?多点少点都是心意。”有同学提出这样的想法后,迅速得到了大家的支持。

“大家都是学生,捐款数额量力而为,几块钱都行,我们给他凑够买湿巾和尿不湿的钱就可以了。”王建民愿意成全大家的心愿,想着能给王富强解决急用也是好的。他跟医护人员了解过,因为王富强手术后不能自理,全靠医护人员料理日常生活,目前最急需的就是尿不湿。

教室里60多个人迅速行动起来,大家找来一个空箱子,纸币投进箱子,也可以进行微信转账,有人专门在一旁汇总记录,捐款数一点点累加起来……没想到,这样一场临时起意的捐款活动只是一个开始。当天参加手语课堂各学校手语志愿者,回校后又继续发动身边同学,展开更广泛的捐款活动。

段萌琦是山东外贸职业学校应用法语系的大二学生,也是学校心言手语社团的团长。她在学校手语群里发布消息:“同学们,有一个听障人士在一场车祸中受伤很厉害,由于他没有身份,联系不上亲人,最重要的一点是他还不能自理,全靠医护人员的爱心帮助,每天耗费大量的湿巾和尿垫,现在对我们手语群的同学们发出呼吁,希望同学们献出一点爱心,进行募捐……金额不限,几元钱就好,最重要的是一份爱心……”

这条消息发出后,群里的接龙消息一条接一条地弹出来,5元、10元、20元……社团里每个人都积极参与,大家都想奉献一份爱心。

岛城高校学子通过现金和微信转账排队为王富强捐款。

“我们社团52个人一共捐了522元。”段萌琦说,不到一天时间,大家的捐款就汇总齐了,虽然金额不多,但是他们想通过这种方式鼓励王富强:“既然你没有亲人,那就让我们做你的朋友。”

“刚开始,只认为是课堂上小小的一场捐款活动,没想到后来影响面这么大。”王建民得知大家都在各自的学校里发起募捐活动后,觉得应该做一些明细统计,于是,青岛大学的刘凤仪和中国海洋大学的卢梦迪,负责了整个募捐的统计工作。

“名单核对了整整两天,写了四张纸。”刘凤仪很认真地将人名和捐款数额都誊抄在纸上,还有人通过二维码转账的捐款,则统计在电脑表格里。

“一共6所高校和一所职校的358名同学参与了此次募捐活动,捐款总额达到3544元。”卢梦迪汇总的7所学校分别是中国海洋大学、青岛大学、青岛科技大学、青岛理工大学、山东外贸职业学院、青岛恒星科技学院和青岛旅游学校。

看到最后募捐的金额,王建民大吃一惊,“没想到这么多大学生能参与进来,金额远远超过了买尿不湿的钱数。”

王建民又跟医院了解得知,王富强出院后最需要的应该是拐杖和轮椅,于是和大家商量后,用捐款的钱再添置上这两件辅助器材。

大家用捐款为王富强购置了拐杖和轮椅,用于出院后的康复。

随后的几天里,王建民组织大家分头买拐杖、订轮椅、采购尿不湿,一共支出1000元。

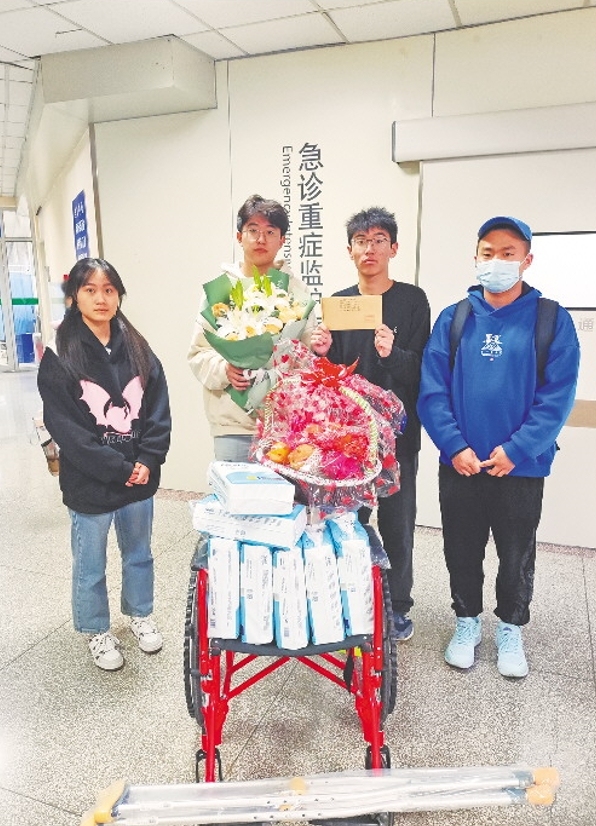

11月10日,王建民和几名学生代表一起来到医院看望王富强。大家手捧鲜花,送去了采购的拐杖、轮椅和二十包尿不湿,并将采购物资后剩余的捐款2544元都交给了王富强。

“太激动了,我第一次收到鲜花。”王富强高兴坏了,用手语跟王建民交流,向大家再三表达感谢。

“我想要一个身份证”

社会各界对“无名氏”王富强的爱心帮助还在继续。

11月16日,王建民得到一个好消息:青岛救助站的工作人员来到医院,要安置王富强今后的康复生活。王建民作为手语翻译,现场见证了这一幕。

救助站的工作人员通过王建民询问王富强:“你现在有什么要求吗?”

王富强回答:“我非常想要一个身份证。”

说起王富强这几年在青岛的漂泊生活,王建民可谓十分了解。“他不知道从哪里来,没有身份证,住宿、找工作越来越不便利。有时候在饭店做帮厨,有时候在工地打零工……在哪干活就住在哪里。”

虽然生活坎坷,但在王建民眼里,王富强是一个自立的聋哑人,“他还是想通过自己的劳动找工作挣钱养活自己,所以他一直渴望有个身份证。”

对此,青岛救助站社会工作人员也向王建民介绍了现阶段的解决办法:“王富强出院后暂时没有地方住,目前户籍信息也不明确,可以按照‘三无人员’,临时安置在救助站。救助站会先跟公安部门协作,通过人脸比对或者其他方式,看看能不能为他寻找到亲人,并落实他的户籍信息。”

高校学子代表到医院看望王富强,并送去捐助的钱款和物资。

“太好了!有了你们的力量,他离找到家人、得到一个身份的目标就近了。”十几年前,王建民曾经为王富强找过家人,“那时候是在中国聋人网上发布的信息,后来便石沉大海了。”由于当时技术还不发达,王富强的信息并没有查询匹配到他的亲人。

“王富强本人也说不清楚自己的具体信息,这可能与他有暂时的失忆有关,不能准确地描述出自己有关‘身份’的记忆。”王建民回忆,“有一次他模糊地表达过,可能来自贵州。”

“能够在救助站休养,这对于整日‘漂泊’的王富强来说是好事。”11月18日,得知青岛救助站工作人员已约定好接王富强出院的日期,王建民感慨道,“希望更多的好心人能帮助他找到亲人,早日确定一个‘身份’。”

记者手记

一场“无声”的援助

又一次,在王建民老师的协助下,记者发出了这篇关于救助聋哑人的报道。记得和记者约好周末陪同去医院采访时,68岁的王建民刚刚结束了一堂公益手语课堂的授课。当记者从车站匆匆赶到,一眼就看到了人群里已是满头白发的他。这位已近古稀之年的老人,从事听障人手语教育事业整整五十个年头,退休后也一直从事听障人士的公益帮扶事业。他主持的手语公益课堂已经举办15年。

2007年,王建民创办了“青岛手语角”,致力于手语的推广和普及,主要包括两方面:一是对学生群体开展免费手语教学,让更多的人学会手语去帮助听障人士;二是为听障人士开办公益知识讲座,对实际困难进行帮扶,主要包括手语咨询、法律咨询、生活帮困服务、手语导医等。经过发展,原先的手语角已经升级为如今的“同在蓝天下——手语课堂”,主要面向青岛地区的大学生群体进行免费手语教学,目前已与中国海洋大学、中国石油大学(华东)、青岛大学等十余所驻青高校建立了常态化联系。

从事公益手语教育这些年来,王建民前后开设免费手语培训800余课时,培训学生近万人,累计举办听障人公益宣讲数千场,帮扶困难听障朋友上万人。在陪同记者赴医院采访前,他已到医院看望王富强六七趟了。“我不帮他们,他们怎么办?都挺可怜的。”他一边走一边跟记者感慨着。

在这次给聋哑人王富强募捐的活动中,王建民很欣慰的是青岛各所高校、职校的学生们给予了积极地支持。

青岛大学临床医学专业大三学生刘凤仪负责统计捐款明细,当记者看到她传来的图片时,第一感觉是有些吃惊,这样的捐款明细确实不常见,密密麻麻的人名后面,捐款金额5元、6元、10元不等,然而就是这些小数额的捐款,大学生们也整理得细致明白,从纸面上便能看出他们的一片真心诚意。他们很郑重地拿出自己不多的生活费,想要帮助一位素不相识的陌生人。

大学生捐款明细,其中一页。

短短一天时间,中国海洋大学、青岛大学、山东外贸职业学院等7所学校的同学自发组织这样一场募捐活动,积少成多,最后总额达到了3544元。不失为一场“无声”的援助。

而且,记者了解到,这次捐助活动并不是个案,爱心还体现在他们平时的助人活动里。

采访中,中国海洋大学化学专业大二学生卢梦迪告诉记者,他们每周末都去一位80岁的独居聋哑老人家里,用手语课堂上学到的手语,陪老人聊天。最初是老人的儿子求助王建民老师,自己的父亲独自一人在家,寻求手语志愿者能去陪他聊聊天。“王建民老师告诉我们后,我们很乐意地接受了这一‘任务’。”

卢梦迪和手语社团的同学们每周末都到老人家,老人高兴地为他们表演打乒乓球,并自豪地介绍:他年轻时就喜欢打乒乓球,上世纪80年代获得过山东省聋哑人乒乓球比赛亚军。

“我们问他早上吃什么,几点起床,老人说自己每天四五点钟就起床。我们惊得大叫一声,说‘您的作息可以去考研了’。老人看明白后,被我们逗得哈哈大笑。”卢梦迪说,和老人之间的交流其实并不顺畅,但是大家用写字的方式辅助,一样聊得很开心。

在卢梦迪眼里,老人手很巧,“他告诉我们自己以前干过木匠、铁匠,还干过锁匠,此外家里很多家具,比如坐椅、茶几、沙发等木质家具都是他自己做的。”在卢梦迪展示的照片里,记者能感受到老人被年轻人围着聊天时的开心。

据不完全统计,我国听障人士规模高达数千万人,仅在青岛市具有二级及以上听力障碍残疾证的听障人士就有约两万人,他们中有很多人存在沟通障碍问题,但在日常生活中有多少人能用手语跟他们交流?哪怕是普通人习以为常的一句问候,又有多少人能通过手语,向听障朋友表达一句“你好”?

我们每个人的力量都很微小,每个人都平凡地做着一些不起眼的小事。但是,微光汇聚成星河,繁星皆璀璨。就是这些凡人微光,如同夜空的繁星,汇聚成浩瀚星河,成为了光的眼睛。

在中国1300万外卖配送员中,聋人外卖员大约有10万名。他们也被称为聋人外卖小哥、听障骑手、无声骑士。

无法像其他骑手那样打电话和顾客沟通,是他们工作中最大的困难。在无声的世界中,他们怎么克服困难?他们能干好这份工作吗?未来又如何打算?带着这样的疑问,从今年夏天开始, 过去半年,我们多次来到北京市丰台区一处饿了么外卖配送站点,近距离采访了刘一飞等聋人外卖小哥,走进他们的工作和生活。

在他们看来,在北京街头无声地送外卖,既赚钱,还自由。在这里,他们用劳动赢得尊重,“像遇到一束光”。

奔跑在路上的刘一飞。

从新手到“活地图”

“听人”是听障骑手对正常人的称呼。不能像听人骑手那样打电话跟顾客进行沟通——这是无声骑手送单早期遭遇的最大困难。比如顾客定位地址不准、导航找不到商家,或是雨雪天跑得慢时,无声骑手想要跟顾客或商家取得联系、进行沟通,却不能打电话,就很着急。

刘一飞去年8月来到北京,成为无声骑手的一员。

在北京送头几单时,有些地方不好找,他就在骑手群里问同伴。这时候站长会截个图、画个红圈,发给他。最难的时候是有次客户地址填错了,刘一飞只好给队长发信息,请队长帮忙沟通和道歉。

郭敏是饿了么北京的一位骑手队长。这些无声骑手刚来时,他会带他们。联系不到客户,或者订单要超时了,或者找不到位置,骑手必须得打电话,队长就帮他们、说明队员是“聋人”。干到半个月,无声骑手们基本就可以独立解决问题了。

他们也会发信息给顾客,告知自己是聋人,请顾客出来取餐。有的无声骑手会先给顾客打电话,拨通了之后赶紧发个短信过去,解释自己是聋人骑手沟通不便。顾客们都比较包容和理解。

除了打电话,郭敏觉得,无声骑手跑单没有太多问题,他们跟普通人没有区别:新手期熟悉地图和软件时遭遇的问题,所有骑手都会遇到。相反,具体到送单过程,聋人更容易适应,因为聋人更擅长识记地图。

现在,这些听障骑手都成了“活地图”。在路上,看到有听人骑手在打转、找不到地方,他们还会看一下地址,帮他们指路。

等待接单中的刘一飞。

和“听人”一样

在队长郭敏眼里,这群听障骑手专注又简单:“就是想给家里多挣点钱,过得好点。”送外卖挣钱的秘诀一是肯用功,二是熬时长。有些无声骑手更能吃苦,“有单子就接”。他们的心态也很好,遇事能忍,对于遭遇的委屈,更容易消解。

日均4万多步的张俊明曾是站里的“单王”。他一次可以接十多单,一天至少送50多单,常获选好评王——拿到好评就有2000元奖励。

张俊明也遭遇过委屈:一个医院男员工订了外卖,他到后给对方打了几次电话,都没人接,后来,对方来取单时,怒气冲冲地向他骂了几句难听的话。身边的保安帮忙解释说“这是聋人”。顾客听后连忙拍着他的手臂,向他道歉。张俊明摇头说没事,便转身离开了。

随着技术的发展,“无障碍沟通”也在普及。目前,饿了么为了做好听障骑手的服务,在蜂鸟app为他们推出了一些措施,包括主动向用户提示、提供智能语音助手等。有一次,刘一飞把餐递进去后,客户敲门示意他等等,然后转身给他拿了一个苹果。

刘一飞(图中)和同站点的另一名听障骑手交流。

无声“兄弟团”

在这个外卖配送站,无声骑手们和其他人像家人一样,互相扶持。有天晚上,张俊明的电动车出故障,但手里还有五单。一位无声骑手得知后,疾驰五公里,载他去送餐。

生活中,谁生病了,其他人会买药送饭。李泽宇有一次送单受伤,肌肉发肿发青,躺着养了一周。张俊明给他做饭、喂饭,照顾得妥妥帖帖——张俊明做过厨师,手艺好,擅长烧锅包肉、红烧排骨、凉拌果仁菠菜,有闲暇时就照顾一群人的肚皮。

刘一飞年龄最小,外号是“飞飞”,是所有人的弟弟。他5岁时发烧致聋,对声音还有记忆。他配了助听器,也训练了说话的能力,现在能发出轻声。在父亲的建议下,刘一飞会通过唱歌练习发声。

休息的时候,李泽宇还带他们去北京八达岭、天安门、石景山玩,想让朋友们过得更开心。

除了彼此间的关照,他们同听人骑手也建立了深厚的情谊。遇到问题,他们都喜欢找郭敏帮忙。不跑单时,郭敏常和他们一起唠嗑,参加他们的聚会。

起初,站点很多骑手不知道无声骑手的存在。直到去年夏天,李泽宇捡到一个手机后归还,还拒绝了对方的感谢金,上了央视,队里也获得了荣誉,大家才知道他们的存在,也很尊敬他们。

刘一飞在商场等待外卖。

“像一束光”,自由飞驰

听障人找工作往往依靠人际关系,网上介绍工作的他们不敢相信,害怕上当受骗。他们依赖这种信任关系,并把这种善意传递下去。

来北京当骑手后,虽然一些无形的歧视仍在,但这群“兄弟们”变得更专注眼前,不再在乎外界异样的眼光。在听人为主的世界里找到了自己的位置,也挣得了尊严。像一束光,打破了沉寂的黑暗。

就在今年,队伍里新进的打篮球的听障徒弟,第一周就赚了700 多元。他身高1米86,在为参加残奥会做准备。篮球培养机制是四年制,空时来送外卖,比赛前会回去准备比赛。

刘一飞的梦想则是尽快攒够钱,和同在北京打拼的女友一起努力,早日能见家长,然后再成家立业。

来源:工人日报客户端

网址:https://mp.weixin.qq.com/s/HzrZExYXPd0zkDnhZgL4nw